スマートフォン市場において、グローバル規模で急速に存在感を高めているメーカーのひとつに**Xiaomi(シャオミ)**があります。特にここ数年、日本市場にも積極的に進出し、ミドルレンジからハイエンドまで幅広いスマートフォンを展開していることから、多くのユーザーから注目を集めています。

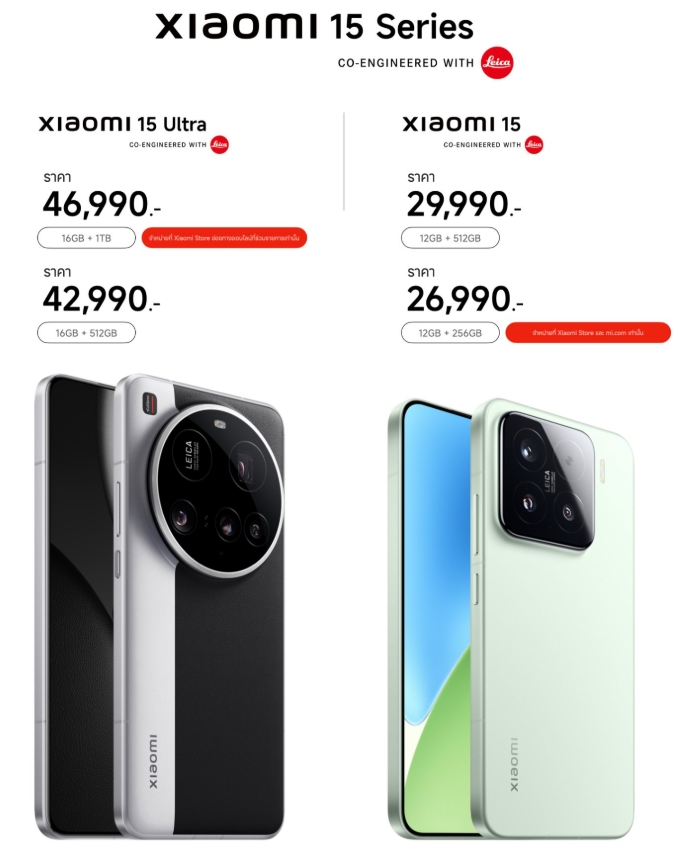

2024年10月に発表された「Xiaomi 15」、そして2025年2月に発表された「Xiaomi 15 Ultra」は、そんなXiaomiの技術力とデザイン性を象徴する最先端モデルとして話題を呼びました。両モデルの最大の魅力は、カメラ性能やバッテリー性能を大幅に向上させている点です。さらに、最新のQualcomm Snapdragon 8 Eliteチップセットを搭載することで、日常使いだけでなく、高負荷のゲームや動画編集といった用途にも耐えうるハイレベルなパフォーマンスを実現しています。

本記事では、両機種の詳細なスペックはもちろんのこと、日本市場での発売日予想やおサイフケータイ対応の可能性についても徹底的に解説します。これから購入を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。

Xiaomi 15シリーズの概要

「Xiaomi 15」と「Xiaomi 15 Ultra」の2モデルがラインナップされたXiaomi 15シリーズは、ハイエンド志向のユーザーや写真撮影を重要視するユーザーにとって注目度の高いシリーズです。Xiaomiはこれまでも「Mi」シリーズや「Xiaomi」シリーズなど多数のスマートフォンを展開してきましたが、この15シリーズでは一貫してカメラ性能とバッテリー性能の充実を強く打ち出しています。

2-1. Xiaomi 15の主な特徴

まずは「Xiaomi 15」の特長を詳しく見ていきます。

- ディスプレイの進化

- 6.36インチのOLEDディスプレイを搭載し、解像度は1.5K。多くのスマートフォンがFHD+(1080p相当)を採用するなか、1.5K解像度は一歩高い水準にあります。

- 120Hzのリフレッシュレートに対応しているため、スクロールやアニメーションが非常にスムーズ。ゲームプレイやSNSのタイムラインを眺める際にも違いを感じやすいでしょう。

- 最大3200ニトというピーク輝度を実現しており、屋外の強い日差しの下でも画面が見やすいのが大きな魅力です。

- Qualcomm Snapdragon 8 Eliteチップセット

- 先代モデルでも高性能と定評のあったSnapdragonシリーズの最新チップセットを搭載。CPU、GPU性能ともに高水準で、モバイルゲームなど負荷の高いアプリも快適に動作します。

- AI処理にも優れ、カメラの画像処理や音声アシスタントの精度向上にも寄与している点が特徴です。

- Leica共同開発のトリプルカメラシステム

- メインカメラ:5000万画素

- 超広角カメラ:5000万画素

- 望遠カメラ:5000万画素

- いずれもLeica(ライカ)との共同開発で、写真の色再現性とクリアな描写力が魅力。ハイエンドカメラ並みの写真品質が期待できます。

- より自然な色味や立体感を演出するチューニングが施されており、風景写真やポートレート撮影で高い評価を得ています。

- 大容量バッテリーと高速充電

- 5240mAhのバッテリーを搭載。一般的なハイエンドモデルは4500〜5000mAh程度が多い中、やや余裕を持った容量と言えます。

- 有線充電は90W、ワイヤレス充電は50Wに対応。短時間で充電を完了できるのは、忙しい現代人にとって大きなアドバンテージです。

- バッテリー使用を最適化するXiaomi独自のアルゴリズムが導入され、待機時消費やアプリのバックグラウンド処理などが効率的に管理されます。

- OS: Android 15ベースのXiaomi HyperOS 2

- Xiaomi独自のユーザーインターフェースである「Xiaomi HyperOS 2」は、Android 15をベースとしつつ、使い勝手に優れた追加機能やカスタマイズ性の高さが魅力。

- ホーム画面のレイアウトやテーマ、各種ウィジェットなどがユーザーの好みに合わせて設定可能。

- セキュリティやプライバシー保護の面でもAndroid 15標準のアップデートを反映しつつ、独自の保護機能が付与されています。

デザインとサイズ感

- Xiaomi 15は、フラットなディスプレイと背面パネルのカーブを組み合わせることで、片手でも比較的操作しやすいサイズ感を実現しています。

- カラーバリエーションとしては、ブラック、ホワイト、ライトブルーなどが展開される見込みで、ユーザーの好みに合わせた選択が可能です。

- フレームはアルミニウム合金またはステンレススチールが用いられるとされ、軽量性と高級感を両立。

- 防水防塵性能は、IP68相当を備える可能性が高く、水まわりやアウトドアでの使用にも安心感があります。

Xiaomi 15 Ultraの主な特徴

次に、「Xiaomi 15 Ultra」の特長を詳しく解説します。こちらは「15」よりもさらに上位モデルという位置づけで、価格も上昇が見込まれますが、その分スペックやカメラ性能が強化されています。

- 大画面ディスプレイ

- 6.73インチのAMOLEDディスプレイを採用。大型画面により動画鑑賞やゲームプレイの迫力は抜群です。

- 解像度は2K相当(3200×1440前後が想定)で、より高精細かつ没入感の高い映像表現が可能。

- リフレッシュレートは120Hz、ピーク輝度はXiaomi 15と同じく3200ニトで、HDRコンテンツ視聴にも最適です。

- Qualcomm Snapdragon 8 Eliteチップセット

- Xiaomi 15と同じチップセットを搭載するため、基本的な性能差は大きくはありません。ただし、メモリ容量(RAM)がXiaomi 15よりも多い可能性があります。

- 8GB/12GB/16GBの複数モデルが展開されるという予測もあり、ユーザーの用途に合わせて選択できる点が嬉しいところです。

- Leica共同開発のクアッドカメラシステム

- メインカメラ:5000万画素

- 超広角カメラ:5000万画素

- 70mm望遠カメラ:5000万画素

- ペリスコープ望遠カメラ:200MP

- 特に注目なのは200MPのペリスコープ望遠カメラ。遠距離撮影において高い解像度を活かしたディテール描写が期待できます。

- 夜景撮影モードやポートレートモードも強化されており、複数のカメラレンズを活用することで被写体をより美しく捉えることが可能です。

- 大容量バッテリーと超高速充電

- 5410mAhという更に大容量のバッテリーを搭載。長時間の動画視聴やゲームプレイ、カメラ撮影などにも安定して対応できます。

- 有線充電は90Wで、Xiaomi 15と同じく高速充電に対応。ただしワイヤレス充電は80Wとさらに強化されているため、コードレスでも短時間で充電が完了します。

- Xiaomi独自のバッテリー温度管理システムが搭載されており、高速充電時にも過度な熱を持たせない工夫がなされています。

- OS: Xiaomi HyperOS 2

- Xiaomi 15と同じくAndroid 15ベースのXiaomi HyperOS 2を搭載。多くのUI/UX機能は共通ですが、上位モデル向けにカメラ周りのソフトウェア最適化がさらに進んでいる可能性があります。

- 高リフレッシュレートや高解像度ディスプレイに合わせた描画最適化も行われるため、よりヌルヌルとした操作感が味わえます。

デザインとビルドクオリティ

- Xiaomi 15よりもやや大きめの筐体となりますが、ベゼルの狭小化によって端末のサイズは極力抑えられていると予想されます。

- 背面にはセラミックや特殊なガラス素材が採用される可能性があり、手触りや見た目の高級感が際立つことが期待されます。

- こちらも防水防塵性能はIP68相当が想定され、外出先やアウトドアでも安心して使える仕上がりとなるでしょう。

日本での発売日予想

続いて、日本市場での発売日について詳しく解説します。現時点ではXiaomiから公式のアナウンスが出ていないため、過去の発売サイクルや他の国でのリリース動向から推測しています。

- Xiaomi 15

- 中国では2024年10月31日に発売が開始されました。過去のXiaomiモデルの例を振り返ると、中国発売から日本上陸までに3〜6か月程度のタイムラグが生じることが多い傾向があります。

- 例えば、Xiaomi 13シリーズの日本での発売は、中国でのローンチから約4か月後でした。そのため、Xiaomi 15に関しては**2025年春頃(3〜5月)**に日本で発売される可能性が高いと考えられます。

- Xiaomi 15 Ultra

- 中国では2025年3月3日に発売が予定されているとのこと。こちらはさらに高価格帯のフラッグシップモデルであるため、日本での発売が中国の発売より遅れるのはある程度想定内でしょう。

- ハイエンドモデルの場合、各国の電波認証やキャリアとの交渉、マーケティング計画などに時間がかかるケースもあります。よって、**2025年夏頃(6〜8月)**の日本発売が現実的ではないかと推測されます。

上記はあくまでも予想であり、実際にはXiaomiが日本市場での戦略をどう立ててくるかによって変動します。特に、日本市場向けに機能追加(おサイフケータイ対応など)やソフトウェアローカライズを行う場合は、さらに発表・発売が遅れることも十分にあり得ます。

おサイフケータイ対応の可能性

日本ではFeliCa技術を用いた「おサイフケータイ」の対応がスマートフォン選びにおいて重要な要素となるケースが多いです。SuicaやPASMO、楽天Edy、iD、QUICPayなど、日本独自の電子マネーや決済サービスが普及しているため、対応していない端末は使い勝手が大きく制限されるのが実情です。

過去のXiaomiスマホにおける事例

- 対応モデル: 「Xiaomi 13T Pro」や「Redmi Note 13 Pro+ 5G」など、ミドルレンジからハイエンドまで対応機種が増えつつあります。特に、日本市場を重視したモデルに限ってFeliCaチップが搭載されるケースが見受けられます。

- 非対応モデル: 一方で、「Xiaomi 14 Ultra」などの一部のハイエンドモデルは、日本向けにFeliCaチップが搭載されなかったため、おサイフケータイが利用できない状態で発売されています。

Xiaomi 15シリーズへの期待

- 「Xiaomi 15」「Xiaomi 15 Ultra」共に、グローバル向けにはNFC(Near Field Communication)機能が標準搭載されていますが、FeliCaチップの搭載はまだ不透明。

- 近年、Xiaomiは日本市場への参入を強化しており、大手キャリア(docomo、au、SoftBank、楽天モバイルなど)との協業も積極的に行っています。そのため、国内のユーザーから要望の多いFeliCa対応モデルを積極的にリリースし、市場シェア拡大を狙う可能性があります。

- 特に、ハイエンドモデルでもFeliCaを搭載してほしいという声はユーザーから強く上がっており、それが実現すればXiaomi 15シリーズの国内人気はさらに高まるでしょう。

おサイフケータイ非対応の場合の影響

- 非対応の場合、交通系ICカードや電子マネーをスマートフォン単体で利用することができないため、財布やカードを別に持ち歩く必要があります。

- デビットカードやクレジットカードを登録してタッチ決済できる「Google Pay」などの機能も、FeliCaチップを搭載していない場合は日本国内での利用が制限されるケースが多いです。

- ただし、QRコード決済(PayPayやLINE Payなど)をメインで利用するユーザーにとってはそこまで大きなデメリットにはならないかもしれません。

Xiaomi 15とXiaomi 15 Ultraの比較

ここまでで両モデルの特徴を見てきましたが、最終的にどちらが自分に合った機種なのか判断するために、スペックを整理して比較してみましょう。

| スペック項目 | Xiaomi 15 | Xiaomi 15 Ultra |

|---|---|---|

| ディスプレイ | 6.36インチ OLED 1.5K解像度 120Hzリフレッシュレート | 6.73インチ AMOLED 2K解像度 120Hzリフレッシュレート |

| プロセッサ | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |

| カメラ | – メイン: 5000万画素 – 超広角: 5000万画素 – 望遠: 5000万画素 | – メイン: 5000万画素 – 超広角: 5000万画素 – 望遠: 5000万画素(70mm) – ペリスコープ望遠: 200MP |

| バッテリー | 5240mAh 90W有線充電 50Wワイヤレス充電 | 5410mAh 90W有線充電 80Wワイヤレス充電 |

| OS | Xiaomi HyperOS 2 (Android 15ベース) | Xiaomi HyperOS 2 (Android 15ベース) |

| 筐体サイズ感 | 約6.36インチ:コンパクトさと高性能のバランスを追求 | 約6.73インチ:大画面による迫力とハイエンド性能を堪能 |

| 価格帯(予想) | 税込み10〜12万円前後 | 税込み15〜17万円前後 |

| おサイフケータイ対応 | 未定(対応の可能性あり) | 未定(対応の可能性あり) |

ディスプレイ・サイズ感の違い

- Xiaomi 15: 6.36インチというサイズは、片手操作ギリギリを狙った絶妙なバランス。電車での移動中や通勤通学時など、片手で操作したいユーザーにとっては使いやすい大きさです。

- Xiaomi 15 Ultra: 6.73インチの大画面は、ゲームや動画、電子書籍などの視聴体験を向上させますが、手の小さい方や操作性を重視する方にとってはやや扱いにくい可能性もあります。

カメラ性能の差

- Xiaomi 15: 高性能トリプルカメラで、日常使いからSNS投稿まで幅広く対応。3つのレンズ(メイン・超広角・望遠)が全て5000万画素という点は非常に贅沢です。

- Xiaomi 15 Ultra: 「クアッドカメラ」で特に注目すべきは200MPのペリスコープ望遠。運動会などの遠くの被写体を撮影したり、旅行先の風景を大きく引き寄せたりといった使い方で真価を発揮します。写真の趣味がある人やプロに近いユーザーには大きなアドバンテージとなるでしょう。

バッテリーと充電速度

- Xiaomi 15: 5240mAh+90W/50Wで、日常的な使用に不満の出ない充電速度とバッテリー持ちを実現。

- Xiaomi 15 Ultra: 5410mAh+90W/80Wというスペックは更に上を行く。特にワイヤレス80W充電は他メーカーでも類を見ないほど高速です。

価格帯の比較

- Xiaomi 15: 日本円で税抜き10万円前後から12万円くらいになるのではと予想。

- Xiaomi 15 Ultra: 税抜き15万円以上は十分に考えられますが、他社のハイエンドモデルと比較すると依然コスパは高いと見る向きもあります。

結論:どちらを選ぶべきか?

- コスパ重視・コンパクトなサイズが好きな方 → Xiaomi 15

- 最新の性能を十分に堪能しつつ、そこまで大画面や200MPペリスコープカメラは必要ないという人にはベストな選択肢。

- 価格面も「Ultra」より抑えられるため、予算をなるべく抑えながらハイエンド体験をしたいユーザーに向いています。

- カメラ性能を最重視・大画面を求める方 → Xiaomi 15 Ultra

- 写真や動画にこだわり、スマホをメインの撮影機材にしたいユーザーには圧倒的にUltraが優位。遠方撮影やズーム機能を多用する場合にも心強いスペックです。

- 大画面を活かした映像視聴やゲームを重視する人にとっても最適なモデルといえます。

まとめ

ここまで、Xiaomi 15とXiaomi 15 Ultraの特徴を詳細に解説してきました。両機種ともに高い完成度を誇り、ユーザーのニーズに合わせた魅力的な機能を備えています。価格や機能面での違いを整理すると、購入時の判断がしやすくなるでしょう。

- Xiaomi 15は、ややコンパクトな6.36インチディスプレイと十分なバッテリー、90W充電、Leica共同開発のトリプルカメラなどを備えつつ、価格を抑えたバランスの良いハイエンドモデル。

- Xiaomi 15 Ultraは、2K解像度の大画面ディスプレイ、クアッドカメラ(200MPペリスコープ望遠搭載)、5410mAhバッテリーと80Wワイヤレス充電など、よりプレミアムな体験を提供するモデル。

日本市場での発売日については公式の発表を待つ必要がありますが、前例から推測するにXiaomi 15は2025年春頃、Xiaomi 15 Ultraは2025年夏頃が有力と考えられます。おサイフケータイ(FeliCa)対応の有無についても、不明瞭ではあるものの、近年の日本への注力から対応の可能性は十分に期待できるでしょう。

最終的に選ぶ機種は、ユーザー自身のライフスタイルや撮影ニーズ、そして予算との兼ね合いで決定すべきです。どちらの端末を選んでも最新のAndroid 15ベースのOS、Snapdragon 8 Eliteの高い処理性能、そしてLeica共同開発カメラによる高画質撮影を存分に楽しめる点は共通しています。

もしカメラを軸にスマホ選びをするのであれば、200MPペリスコープカメラが目玉の「Xiaomi 15 Ultra」がベスト。また、利便性と価格を重視し、かつポケットやバッグの中でも取り出しやすいサイズを求めるなら、「Xiaomi 15」が最適な選択になるでしょう。

(補足)さらに深掘り!Xiaomi 15シリーズを取り巻くトレンドと活用シーン

A. 競合他社との比較

スマートフォン市場では常に各社がハイエンドモデルを投入して激しい競争を繰り広げています。Xiaomi 15シリーズが日本市場に投入される2025年春〜夏頃には、以下のようなライバル製品も注目を集めている可能性があります。

- Samsung Galaxy Sシリーズの最新モデル

- 同様にSnapdragon 8シリーズを搭載、またはExynosの最新チップを搭載している可能性があり、カメラ性能やディスプレイ技術でも高い評価を得ることが予想されます。

- Sペンなどの付加機能で差別化を図るシリーズなので、Xiaomiよりも「ペン操作」を重視するユーザーが選ぶ傾向にあります。

- Sony Xperiaシリーズの最新モデル

- 日本メーカーであるSonyの最新ハイエンド機は、コンパクトさや独自のカメラ技術が売り。

- 特におサイフケータイ対応や防水防塵性能、国内キャリアとの親和性が高いため、国内ユーザーから根強い人気があります。

- OPPO、Vivo、Honorなど他の中国メーカー勢

- カメラ性能やディスプレイ、充電速度といった部分でXiaomiと真っ向勝負になる可能性が高いです。

- デザイン面で特徴を持たせたり、独自OSの最適化を図ったりすることで差別化を進めています。

B. 5G・Wi-Fi関連機能

- 5G SA/NSA対応

- 5Gスタンドアロン(SA)方式への対応が進む2025年頃には、日本の主要キャリアも本格的に5G SAサービスを拡充していると考えられます。Xiaomi 15シリーズがSA対応であれば、より高速・低遅延のモバイル通信を活用できる可能性があります。

- Wi-Fi 7対応の有無

- 2024〜2025年頃から徐々に普及が見込まれる次世代規格「Wi-Fi 7」への対応があるかも注目ポイント。大容量のデータ転送や高解像度動画のストリーミングをスムーズに行える利点があります。

C. カメラソフトウェアとAI機能

- Xiaomiのカメラアプリには、LeicaモードやAIシーン認識、夜景モード、ポートレートモードなど多彩な撮影オプションが用意されています。

- AIリトリート機能やAI補正機能で、撮影後にワンタップで色味や明るさを最適化できるなど、SNS投稿を行うユーザーにとっては嬉しい機能が充実しています。

- さらに、Xiaomi 15 Ultraの200MPペリスコープカメラは、デジタルクロップによって高解像度の恩恵を大きく受けることが可能。SNS用の短い動画やリール撮影でもズームアップした際の解像感が維持されやすいと予想されます。

D. Xiaomi HyperOS 2の利点

- Xiaomi独自のUIである「HyperOS 2」は、バッテリー管理やメモリ管理などの最適化アルゴリズムに定評があります。

- Androidの新機能(特にAndroid 15のプライバシー機能や通知管理など)との相性を考慮した設計がなされているため、動作の軽快さと安全性を両立。

- デフォルトアプリもシンプルかつ使いやすいものに整理されており、過度なアプリのプリインストールが少ないのも評価されるポイントです。

- 多彩なカスタマイズ性(アイコンパック、テーマ、ライブ壁紙など)を有しながら、デバイス全体のリソース管理に優れていることから、ヘビーユーザーでも快適に使えると期待されます。

E. 防水防塵性能と耐久性

- IP68相当の防水防塵性能が付与されるとすれば、キッチンやアウトドアでの利用時にも安心して使用できます。

- Xiaomiは近年、フラッグシップモデルに耐衝撃性能や筐体剛性を高める設計を取り入れていますが、15シリーズも同様であれば落下や衝撃にも強い端末になる可能性が高いです。

- 画面に使われるガラス素材が、Corning Gorilla Glassの最新版(Victus 3やそれ以降)であれば、従来よりも割れにくく傷つきにくい耐久性が期待できます。

F. バッテリーライフを最大化するコツ

- Xiaomiの端末は充電速度が速い一方で、高速充電を頻繁に行うとバッテリーの劣化を早める可能性もあります。ただし、Xiaomi独自のバッテリーケア技術によって、充電中の熱や電圧を制御し、劣化を抑制する仕組みがあります。

- ユーザー側でも、満充電を避けて80〜90%程度で止める設定やスケジュール充電機能を活用すると、さらにバッテリー寿命を延ばせるでしょう。

- ワイヤレス充電も80Wなど非常に高速なため、就寝前に長時間充電するよりは、短時間で必要な分だけ充電するスタイルが向いているかもしれません。

G. ストレージ容量の選択

- Xiaomi 15シリーズでは、128GB、256GB、512GBなど複数のストレージオプションが用意される可能性があります。最近では1TBモデルを展開するメーカーも増えてきているため、Xiaomiがどこまでラインナップを広げるかにも注目です。

- 写真や動画を大量に保存するユーザーやゲームを多数インストールするユーザーは、最低でも256GB以上を選ぶと安心です。外部SDカードに対応していないハイエンドモデルが増えているため、内蔵ストレージの選択は購入時の重要なポイントとなります。

H. アクセサリとサポート

- Xiaomi公式から純正アクセサリ(ケースや保護フィルム、充電器など)がリリースされる場合が多く、端末との相性を考慮すると公式アクセサリの利用が望ましいです。

- また、近年はXiaomi公式のサポート拠点やパートナー修理店が拡大しており、何かトラブルが発生しても迅速に対応してもらえる環境が整いつつあります。

- 保証プラン(延長保証や画面割れ保証など)も日本向けに充実させる傾向があり、ハイエンドモデルを購入する際には公式の安心保証サービスを検討してみると良いでしょう。

I. Xiaomi 15シリーズを最大限活かすシーン

- 高画質写真・動画撮影

- Leica共同開発のカメラと強力なAI補正機能により、素晴らしい写真や動画を残せます。特にUltraの200MPペリスコープはスマホ写真の可能性を広げるでしょう。

- ゲームやエンターテインメント

- Snapdragon 8 Eliteの高性能GPU+120Hzディスプレイで、スマホゲームを快適に楽しめます。2K解像度のディスプレイを搭載するUltraであれば、映像の美しさも段違いです。

- ビジネスシーン

- 大容量バッテリーや高速充電によって、外出先でも充電切れの心配を減らせます。大画面のUltraを使えば表や資料の閲覧もしやすく、生産性が向上。

- 動画配信やライブ配信

- カメラ性能と高速通信環境(5G)を組み合わせれば、ライブ配信にも適しています。ブログやSNSなどで情報発信するクリエイターにも強い味方です。

コメント